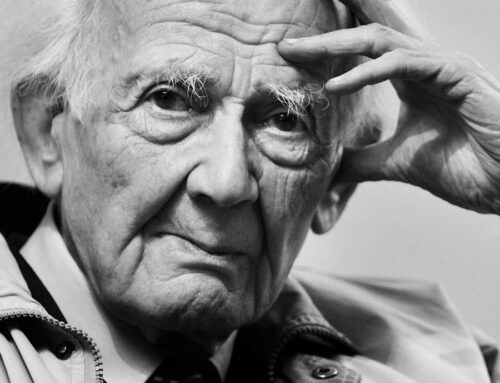

L’ iperspecializzazione dei saperi è una costante della società contemporanea. Ci si ritaglia un settore d’indagine (e di pratica) sempre più ristretto, nell’idea che questo significhi una ricerca più accurata e migliori risultati in generale, e il pubblico risponde con favore, affidandosi a “esperti iper-specializzati” che sembrano offrire una garanzia superiore rispetto a chi è impegnato su più fronti. Tanto per dirne una, nell’arredamento di interni si ricerca chi si è perfezionato nell’arredo dei bagni, o di una sala, o di una cucina, per non parlare della medicina, nel quale perfino in un settore che appare già piuttosto delimitato (ad esempio, il ginocchio) esistono degli esperti di cartilagini, di menischi, di legamenti e così via. In fondo siamo un po’ tutti dei “positivisti”, nel senso che la fiducia nella scienza e nella tecnica in generale, nei modelli predittivi, nella possibilità umana di ricavare un certo ordine nel cosmo e di saperlo rettamente interpretare fanno parte di noi, “figli” della rivoluzione scientifica e di quella industriale. In altre parole esiste in noi tutti una fiducia “di base” nei riguardi della scienza in generale che si ripercuote anche in altri ambiti, sicché di coloro che di questa scienza e di questa parcellizzazione sono i sacerdoti- i tecnici, gli esperti, per l’appunto, si tratti anche solo di scegliere un corso di ginnastica yoga, o un’estetista che si è ultra-formata nelle rughette della bocca, ci fidiamo. Tuttavia è proprio un esperto, anzi addirittura un Premio Nobel a puntare il dito contro i cosiddetti “esperti” nel suo best seller mondiale (ha venduto milioni di copie) “Pensieri lenti e veloci”: Daniel Kahneman. Kahneman è lo psicologo israeliano, docente alla Princeton university, che ha conseguito il Nobel per l’economia nel 2002 con la motivazione di “aver integrato i risultati della psicologia nella scienza economica in merito al giudizio umano e alla teoria delle decisioni in condizioni d’incertezza”. Dunque di giudizio umano, di situazioni critiche e di incertezza (e dell’eterno compagno di quest’ultima, il dubbio) lui, sì, se ne intende. E Kahneman non lesina attacchi ai fianchi degli “esperti”. Scrive ad esempio- riportando il giudizio di un collega che sembra almeno in parte condividere- che spesso il semplice pubblico ha, del rischio, una concezione più ricca e più completa degli esperti, i quali si limitano a far parlare i dati senza operare distinzioni più fini. Soprattutto, afferma lui stesso che l’eccesso di sicurezza ha spesso catastrofiche conseguenze perché “la sicurezza soggettiva di un giudizio non è una valutazione razionale della probabilità che quel giudizio sia corretto”, e sarebbe molto più saggio prendere sul serio le ammissioni di incertezza. La causa dell’illusione che ci porta ad affidarci a “esperti” è attribuire loro competenze di alto livello che a noi sfuggono (Kahneman si sofferma sull’economia, ma è lecito allargare il discorso ad altri dominii), anche a causa di un certo tipo di cultura (per l’appunto, ritengo, “positivistica”) che ci conduce a credere incrollabilmente in alcuni “sacerdoti” specializzati come se fossimo una comunità di credenti. Ed ecco il punto (particolarmente dolente) che porta a far sì (cito sempre Kahneman) che “quelli che sanno di più sono poco più bravi a prevedere di quelli che ne sanno di meno”: l’illusione della propria abilità. Per di più, continua il Premio Nobel, gli esperti sono piuttosto restii ad ammettere i loro errori, non sopportano di sbagliarsi, perseverano, inventano scuse e trascinano, ovviamente, i loro “fedeli” con sé. Non bisogna aspettarsi molto dai guru, conclude Kahneman, anche perché- scrive argutamente- non è colpa loro: è il mondo a essere difficile!

La sua è una teoria provocatoria?

Una presa di posizione fuori dagli schemi?

O non, piuttosto, una conclusione realmente scientifica, intesa come l’analisi dei dati in possesso che permettono un confronto e conducono a delle conclusioni, sebbene temporanee e “fino a prova di”? Senza dubbio nessun “esperto” aveva previsto un Big Crash di quelle proporzioni negli Stati uniti del ’29; e neanche il crollo dell’Unione sovietica del ’91; trascurando anche la durata e gli esiti della distruttiva Grande guerra. È pur vero, come afferma lo storico dell’Ancien régime Paul Chaunu, che “si conosce con sicurezza soltanto il passato”, ma allora che cosa dovremmo fare, improvvisarci tutti “esperti”? Oppure continuare a fidarci, e vada come deve andare? O magari esiste una via di mezzo? Personalmente ritrovo questa via di mezzo in Rousseau, quando, nell’Emilio, scrive che nessuno ha il diritto di fidarsi del giudizio altrui: dall’artigiano all’agricoltore analfabeta, dalla ragazzina timida fino al malato che a stento può alzarsi dal letto, tutti, senza eccezione, devono studiare, meditare, disputare, viaggiare. Tutti. Senza remissione. Non che si debba, indistintamente, diventare dei “maestri del sospetto” e domandarsi di continuo: “ma il meterologo veramente capisce qualcosa di meteorologia, il radiologo saprà veramente interpretare una lastra, il prof di Latino veramente se ne intende della sua materia?”, altrimenti cadrebbe quel patto sociale silente che per l’appunto abbiamo definito “fiducia di base”, un pilastro della vita associata. Ma sono il dogmatismo, la fiducia cieca, il radical- positivismo per il quale c’è sempre qualcuno che pensa, qualcuno al quale delegare il controllo, senza che io debba impegnarmi, che andrebbero, se non aboliti, quantomeno mitigati e ritoccati a favore di un maggior impegno personale, di un maggior coinvolgimento, di un desiderio autentico e partecipativo, in fondo, di sincerarci, dove e quando si può, che questo “qualcuno” faccia davvero quel che si dovrebbe fare. Dovremmo cioè concedere valore anche alla nostra esperienza, che, a furia di delegare, passa in subordine, e così anche la nostra capacità di apprendere di continuo.

Anche perché, a furia di delegare, che cosa resterebbe di nostro, di individuale, di originale?

Scrivi un commento