Si sta facendo un gran parlare de La regina degli scacchi, la miniserie televisiva statunitense, distribuita in streaming da fine ottobre su Netflix, con ottimi riscontri di pubblico e di critica. Pessimo il giudizio, invece, sul titolo italiano, che ha scatenato un accanito tiro al bersaglio per essersi allontanato dal titolo originale The Queen’s Gambit, e perciò di volta in volta ritenuto più scontato, meno originale ed evocativo, addirittura una storpiatura e via infierendo, anche in bocca o per meglio dire in punta di penna a chi chiama pedine i pedoni, che mutatis mutandis sarebbe come chiamare pallina il pallone da calcio o retina la racchetta da tennis.

La vicenda drammatica di Beth Harmon, la ragazza che trova negli scacchi la passione, la ragione della vita o più modestamente il salvacondotto per provare a farsi strada in un mondo di uomini, è piaciuta in particolare allo scrittore Pier Paolo Giannubilo, che nella sua pagina facebook, confessando di guardare “serie a rotta di collo” e di averla “appena divorata”, ne ha raccomandato la visione in termini entusiastici.

“Ciò che si dice di The Queen’s Gambit – ha assicurato Giannubilo dall’alto della sua autorevolezza di insegnante e autore di successo – è tutto vero”. E ha spiegato: “Io degli scacchi so a malapena come si muove storto il cavallo e che la regina sta accanto al re, ma non conta, la storia è deliziosamente lenta e appassionante: traumi infantili etilismo dipendenza da pillole solitudine l’incapacità di costruire rapporti umani, e l’ossessione di ciò che chiamiamo passioni. Quelle che ci dannano la vita salvandocela. La protagonista è sempre un mostro di bravura. Le soluzioni registiche sempre sorprendenti. I colori sempre caldi. La colonna sonora sempre calzata a pennello. Da gustare a tarda notte con luci soffuse”.

Beninteso, al netto del titolo in italiano che non è piaciuto nemmeno a lui. Anzi, “tanto per cambiare, fa ridere”, è “terribilmente sbiadito”, mentre per esempio La mossa della Regina poteva essere una buona alternativa.

Insomma, è unanime il crucifige gridato al titolo italiano di una serie altrettanto unanimemente osannata, per quanto ingiusto e velato da punte di pregiudizio. Tradurre alla lettera The Queen’s Gambit avrebbe creato altri problemi, non per forza riferiti a una ipotetica scarsa attrattività nei confronti di spettatori non scacchisti. Il successo arriso al romanzo prima e alla serie televisiva poi negli Stati Uniti ad onta del titolo sibillino avrebbe potuto bissarsi anche da noi. Le difficoltà, semmai, sarebbero cominciate con Regina, che sarebbe dovuta diventare Donna, giacché tecnicamente l’espressione italiana che designa la strategia collegata al sistema di apertura della partita che porta questo nome è Gambetto di Donna, grazie alla scelta consolidata da sempre di usare in ambito tecnico scacchistico Donna al posto di Regina, sacrificando in tal modo alle orecchie di un profano di scacchi ogni suggestione regale. Inoltre il Gambetto di Donna non è basato, come potrebbe credersi, su una mossa o più mosse particolari della Donna, la quale di norma in apertura non si muove affatto. Sta solo a significare che quel sistema è basato sui pedoni posizionati nel lato della Donna e che il cosiddetto gambetto si sviluppa in quel lato e non nel lato del Re, come viceversa avviene nel caso simmetrico del Gambetto di Re. In sostanza, in questo caso e in altri analoghi, Re e Donna sono solo dei riferimenti geografici della scacchiera, a volte sostituiti proprio da Est e Ovest, come nelle partite Indiane, dette appunto di Re o di Donna, oppure Est Indiana o Ovest Indiana in base allo sviluppo che avviene dal lato del Re o della Regina. E se le cose stanno così, si capisce bene che un titolo alternativo come La mossa della Regina avrebbe stravolto il senso di The Queen’s Gambit e sarebbe risultato molto più arbitrario del titolo italiano che avrebbe dovuto sostituire.

C’è da fare i conti, inoltre, con il termine inglese Gambit che, contrariamente a quanto potrebbe credersi, è uno degli innumerevoli doni lessicali che l’Italia del Rinascimento ha fatto al mondo, dall’alto di una supremazia indiscussa di ordine culturale, artistico, musicale, supremazia estesa anche agli scacchi, come provano i campioni del tempo e tra l’altro, la Partita Italiana, la partita più giocata allora e nei secoli seguenti e la Partita Siciliana, la preferita di Beth e la più giocata nel secondo Novecento e ai giorni nostri: partite chiamate con i nomi originali in tutto il mondo. Purtroppo, qui da noi il vocabolo gambetto è diventato via via sempre più desueto e da tempo confinato nell’ambito scacchistico, dove indica il tentativo operato dal giocatore che muove i pezzi bianchi e pertanto gode del diritto della prima mossa e quindi del vantaggio dell’iniziativa (i profani pensino a un vantaggio analogo assicurato dal servizio nel tennis), ad accentuare tale vantaggio sacrificando un pedone. Nel linguaggio comune, invece, gambetto è stato sostituito da quello equivalente di sgambetto. La riprova ce la dà Google che alla voce gambetto allega pagine e pagine di riferimenti scacchistici, proponendo una sorpresa tra le ricerche correlate: gambetto salume, gambetto cibo, gambetto carne, gambetto prosciutto. Ora, in un orizzonte semantico di questa portata, che contempla tra i piatti in voga sulle nostre tavole anche il gambetto di maiale, perché scandalizzarsi se i responsabili Netflix abbiamo deciso di sacrificare il titolo letterale di Gambetto di Donna?

Certo si poteva lasciare il titolo inglese, giustificato dal colpo di scena finale che solo gli appassionati di scacchi possono cogliere appieno, e comunque non è il caso qui di rivelare, a patto che tale scelta non fosse in conflitto con la scelta editoriale di tradurre i titoli e doppiare i dialoghi. Diversamente, La regina degli scacchi non dispiace per gli evidenti rimandi al pezzo scacchistico e alla parabola della protagonista, regina degli scacchi nel mondo della finzione, come Serena Williams è la regina del tennis e Federica Pellegrini la regina del nuoto nel mondo reale. “Terribilmente sbiadito”? Intanto, è titolo del tutto coerente e forse di maggior presa sul profano. Quanto all’essere sbiadito, è bene ricordare che una trentina di anni fa un romanzo di successo, che quella volta ci arrivava non dagli Usa ma dalla Cina (a dimostrazione che supremazia economica e culturale vanno a braccetto), era anch’esso ispirato al mondo degli scacchi e degli scacchisti, inquadrato da versanti assai diversi, si capisce, il cui titolo italiano, che in quel caso traduceva alla lettera quello originale, era Il re degli scacchi. Non solo, il romanzo era parte de La trilogia dei re, che includeva anche Il re degli alberi e Il re dei bambini. Bene, se per l’autore, Acheng, e per il successo planetario dell’opera non c’è stato nessun problema, perché ne dovremmo creare per La regina degli scacchi?

Certo, in ogni traduzione, dalle pessime alle magistrali, occorre pagare sempre un adeguato pedaggio al proverbio italiano Traduttore, traditore, esportato dovunque in originale perché a sua volta intraducibile, se si vuole salvare il gioco di parole. E ci sono anche opere che non si possono tradurre senza perdere gran parte del suo fascino. Per rimanere in ambito scacchistico, resta intraducibile sia in inglese sia in francese una novella di Arrigo Boito, il famoso librettista di Verdi e autore di opere liriche a sua volta. L’alfier nero, apparso in rivista nel 1867, racconta di una partita di scacchi giocata in un Grand Hotel svizzero, in pieno Ottocento, quando i pregiudizi razziali imperavano. A sfidarsi un grande campione americano, Giorgio Anderssen, e un nero, originario della Giamaica, venduto a un lord inglese che lo aveva adottato prima di lasciarlo suo erede. Si capisce bene che l’alfiere del titolo allude al pezzo degli scacchi, precisamente a uno dei due alfieri neri, a quello in particolare che si muove e controlla le case nere della scacchiera: l’alfiere nero “camposcuro”. Caduto durante la sistemazione dei pezzi sulla scacchiera e rincollato alla bene e meglio con la ceralacca rossa, l’alfiere a un certo punto si anima di vita propria ed è ritratto in termini epici, nel furore della battaglia:

“Quel pezzo di legno nero era eroico a vedersi; pareva un guerriero ferito che s’ostinasse a combattere fino alla morte; la testa insanguinata gli crollava un po’ verso il petto con tragico abbattimento; pareva che guardasse anche lui, come il negro che lo giocava, la fatale scacchiera; pareva che guatasse di sott’occhi l’avversario e aspettasse stoicamente l’offesa o la meditasse misteriosamente”.

Ma il titolo allude anche al giocatore nero, che muove quell’alfiere nero, e che nella lotta simbolica contro il giocatore bianco, è rivestito del ruolo di alfiere, di portabandiera dei neri che lottavano per il riscatto della propria gente e finivano trucidati, come si apprende di un fratello del protagonista rimasto in Giamaica a battersi contro i soprusi coloniali.

E allora, perché intraducibile in inglese e in francese questo racconto? Per la modesta ragione che gli inglesi chiamano bishop, vescovo, e considerano tale l’alfiere degli scacchi, mentre per i francesi esso è addirittura il fou, il pazzo, il giullare di corte, il joker, per usare un termine moderno. E come può essere immediatamente percepito un vescovo o un giullare, come alfiere, portabandiera dei diritti della propria gente? Come può essere identificato in essi il giocatore nero. Come possono un vescovo o un giullare rivestire i panni di un indomito alfiere che si immola in battaglia e redivivo dà la stoccata finale al re avversario e la vittoria ai propri colori?

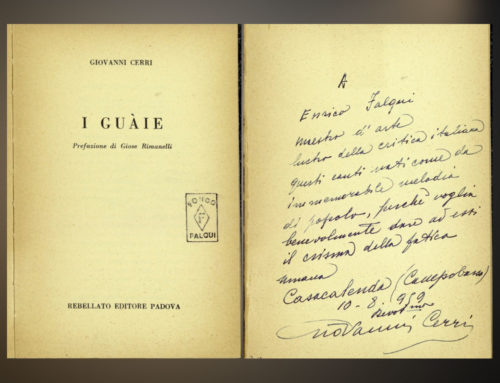

Un’ultima annotazione per chiudere il cerchio e sottrarre definitivamente il titolo italiano La regina degli scacchi al tiro al bersaglio da cui siamo partiti. Qualcuno potrebbe credere che la pratica dei titoli gratuiti e arbitrari, alla quale come abbiamo visto è ingiusto ricondurre il nostro titolo, sia una pratica italiana o eminentemente italiana, e che solo i titoli italiani facciano al solito ridere. Niente di più falso. A scanso di equivoci e a dimostrazione che ogni mondo è paese, un solo esempio: il titolo adattato alla versione americana di Tiro al piccione, di Giose Rimanelli. Com’è noto, tiro al piccione, era il grido di battaglia dei partigiani, che miravano al distintivo metallico dell’aquila fascista, il piccione, cucito sui copricapi dei repubblichini. Ebbene, l’edizione newyorchese del 1954, curata da Ben Johnson, fu intitolata The Day of the Lion, con il leone che in un turbinio di animali sostituiva il piccione, e quindi l’aquila, in nome del molto implicito riferimento al motto mussoliniano del meglio vivere “un giorno da leone” che cento anni da pecora.

Scrivi un commento