Ho amato Bob Dylan fin da quando ero poco più di un bambino. Ascoltavo ininterrottamente i tre album della sua conversione elettrica Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited e Blonde on Blonde, considerati dai puristi dell’epoca il frutto del tradimento alla tradizione pura del folk e allo stile di vita degli hobo e causando i violenti attacchi al “festival di Newport” (25 luglio 1965) che lo costrinsero ad abbandonare il palco dopo appena tre brani.

Ho amato Bob Dylan fin da quando ero poco più di un bambino. Ascoltavo ininterrottamente i tre album della sua conversione elettrica Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited e Blonde on Blonde, considerati dai puristi dell’epoca il frutto del tradimento alla tradizione pura del folk e allo stile di vita degli hobo e causando i violenti attacchi al “festival di Newport” (25 luglio 1965) che lo costrinsero ad abbandonare il palco dopo appena tre brani.

Ci tengo a precisare che per me sono i dischi più belli della carriera musicale di Dylan.

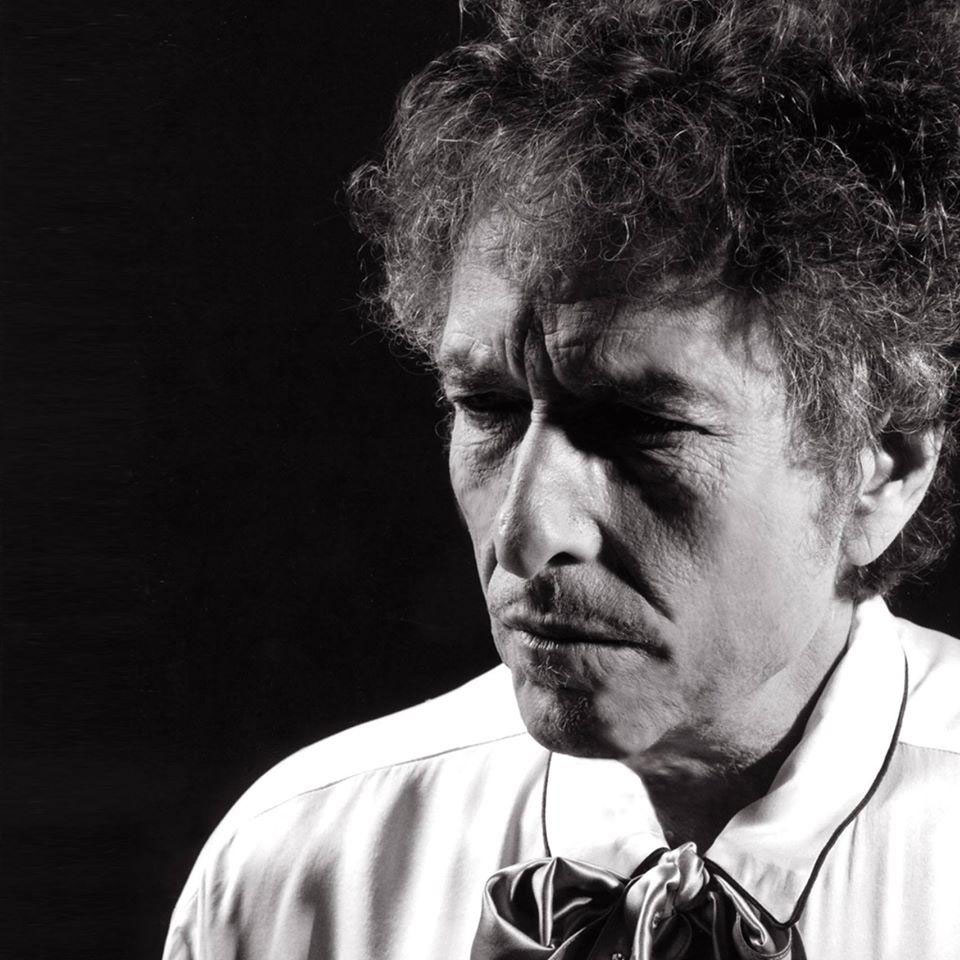

Robert Allen Zimmerman – Bob Dylan, talmente conosciuto nel mondo, o direttamente o per via riflessa, attraverso le sue canzoni reinterpretate praticamente da tutti gli artisti presenti e passati dell’intero pianeta.

I Byrds, I Manfred Mann, Peter Paul & Mary, Jimi Hendrix, Odetta, Eric Clapton, I Rolling Stones, Johnny Cash, Stevie Wonder, Joan Baez, etc. etc…. Ci vorrebbe un intero volume solo per enumerare gli svariati interpreti delle canzoni del folletto nato a Duluth (Minnesota) il 24 maggio 1941.

Era il 1976, quando uscì l’album live “Hard Rain”, tratto dalla seconda parte del famoso tour del 1975, Rolling Thunder Revue. Ben al di sopra delle altre canzoni primeggiava One Too Many Mornings (1964), in arrangiamento elettrico, che ha riscaldato le mie notti e i miei giorni col suo ascolto continuo. Già negli anni precedenti, suonavo spesso i classici di Dylan Just like a woman, Like a Rolling Stone, Lay lady lay, Blowin’ in the Wind, Mr. Tambourine Man, Knockin’ on heaven’s door nei ristoranti macrobiotici di Roma, con chitarra e armonica a bocca, per pagarmi la cena, e consideravo lui, il menestrello di Duluth, il mio maestro assoluto. Ma quel disco e il precedente “Before the flood”, doppio live del ’74, soprattutto per It’s alright Ma e I shall be released, mi “acchiappavano” in modo particolare e li vivevo come se fossero la materializzazione di qualche forza ancestrale che si fa musica e ti scaglia addosso megatoni di energia psichica, cambiandoti la vita per sempre.

Dylan, come pochi altri artisti che hanno creato una rivoluzione nell’arte della musica, quali Robert Johnson o Jimmy Page, ha avuto una vita tormentata e combattuta tra conversioni e ritorno ai sentieri maledetti, cose che hanno creato un’aura di mistero e fascino intorno alla leggenda di un personaggio, accresciuta dal misticismo e dalla riservatezza estrema.

Alcuni episodi, in particolare, hanno influenzato la simpatia, l’attaccamento e la familiarità che ho sviluppato nel tempo per questo personaggio controverso e affascinante, oltre alla natura scontrosa riservata misteriosa, a volte minacciosa, che ha sempre nascosto agli altri la persona, tenendola blindata dietro una cortina di inafferrabilità.

Il primo avviene nell’agosto del 1964, quando Dylan incontra i Beatles, in occasione del loro secondo tour negli USA. Da quel momento i Fab Four iniziano a fumare marijuana e ciò influenza tutto il loro successivo percorso.

S’incontrano al Delmonico Hotel di Manhattan, grazie all’interessamento di Al Aronowitz, il principe dei giornalisti del rock. Ringo, John, Paul e George hanno appena finito un concerto e si stanno rilassando in camera, quando, all’improvviso, accompagnato dal giornalista, entra Bob Dylan, da loro amato tantissimo. Gli offrono delle anfetamine, ma lui le rifiuta e propone della marijuana definendola come qualcosa di verde, rilassante e naturale. Il quartetto non ne ha fatto mai uso ed è imbarazzato e timoroso, allora Bob propone a Ringo di assaggiarla e questi si fuma tutta la “canna” da solo. A quel punto Dylan mette degli asciugamani bagnati alla base delle porte, per non diffondere l’odore d’erba in tutto l’albergo e “rolla canne” per tutti.

In seguito Lennon dichiara di non ricordare molto della serata, ma solo che Paul faceva discorsi profondi, citando continuamente dei fantomatici “7 livelli” di cui non si sa molto.

Da quel momento i Beatles hanno fatto un uso smodato di marijuana, utilizzandola nelle composizioni e nella registrazione dei dischi e fumandola persino a colazione. Anche le canzoni da loro pubblicate successivamente denotano l’influenza dylaniana: Norvegian Wood ne è un esempio evidente. Sulla copertina del celebre album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band del 1967, dove sono raffigurati i personaggi più importanti del secolo, Bob Dylan è il primo in alto a destra.

Il secondo episodio è del 5 dicembre 2004, quando nel corso di un’intervista concessa al giornalista Ed Bradley (1941-2006), andata in onda durante il programma 60 Minutes (CBS News), Bob Dylan dichiara, come ha già fatto precedentemente, di avere venduto l’anima al diavolo:

Ed Bradley: «Voglio dire che sei ancora in giro, ancora a cantare queste canzoni… sei ancora in tour».

– Bob Dylan: «è vero, ma non la considero una cosa scontata» / – Ed Bradley: «Perché ancora lo fai? Perché sei ancora in giro?» / – Bob Dylan: «Beh, torniamo al discorso del destino. Ho fatto una specie di patto di ferro con lui… sai, un sacco di tempo fa. Sto cercando di ritardare la fine» / – Ed Bradley: «E qual era il tuo patto?» / – Bob Dylan: «Arrivare… dove sono adesso» / – Ed Bradley: «O forse dovrei chiedere con chi hai fatto il patto?» / – Bob Dylan: «Con… con… con il capo, il comandante in capo!» / – Ed Bradley: «Su questa terra?» / – Bob Dylan: «Su questa terra… e nel mondo che non possiamo vedere»

Nella stessa intervista Dylan aggiunge che le sue canzoni più celebri le ha scritte in pochi minuti, senza conoscere la fonte della sua ispirazione, ma ora non è più in grado di comporre brani di un certo livello.

In questo stesso periodo, infatti, Bob non scrive niente per una decina d’anni, adducendo la cosa al fatto che “… Tutto quello che c’era da dire lo ha già scritto Robert Johnson negli anni ’30, quindi non saprei di cosa parlare!.”

In un’altra occasione aveva affermato: “Ero andato al crocevia e avevo fatto il grande patto, tutto in una sola notte. Quando tornai a Minneapolis si chiedevano: ” Ma dove è stato”? ” Sei stato al crocevia?”. Curiosa la similitudine con le vicende di Robert Johnson narrate nella canzone Crossroad!

Tony Glover, un suo caro amico disse di lui: «Suonò a una festa, sembrava un altro. Come in quella storia di “bluesmen” che a un crocevia incontrano il diavolo e assumono poteri magici. Come nelle canzoni di Robert Johnson e Tommy Johnson. Quando è tornato suonava Woody, Van Ronk, faceva il “fingerpicking” e suonava l’armonica, tutto in soli due mesi, non in un anno».

Sul retro di Desire (1976) Dylan appare mentre fuma marijuana accanto al Tarocco dell’Imperatrice (The Empress), il III degli Arcani Maggiori e ad un enorme Buddha. Di fianco alla statua è scritto: «Ho un fratello o due e un intero karma da bruciare […]. Iside e la Luna splendono su di me».

L’Imperatrice è un simbolo molto diffuso nel mondo dell’esoterismo; simboleggia diverse antiche divinità, tra cui soprattutto Iside, la moglie-sorella del dio egizio Osiride e madre di Horus, il cui avvento era atteso da Aleister Crowley. Guarda caso uno dei brani contenuti in questo LP è intitolato Isis (Iside in inglese), e il suo testo è ricco di allusioni a questa dea dell’antico Egitto. Ciò conferma il fatto che Dylan ha una certa conoscenza della cultura egizia e dell’occulto, e tutto lascia supporre che in tema di satanismo abbia seguito il pensiero della “Bestia 666”, come del resto tanti suoi colleghi illustri.

Il terzo fatto riguarda le conversioni religiose di Dylan.

Ha affermato in diverse occasioni: «Chi dice che sono cristiano? Come Gandhi, io sono cristiano, sono ebreo, sono un musulmano, sono un indù. Sono un umanista».

Nasce, infatti, ebreo, ma ben presto abbraccia l’ideale della droga, come religione, al fine di sondare gli aspetti più profondi della vita e raggiungere l’immortalità, emulando Charles Baudelaire che recita: «Un poeta diventa un veggente attraverso un vasto e ampio meditato sconvolgimento di tutti i sensi».

Sperimenta, infatti, ogni tipo di eccessi con droga, alcool e puttane; diversi suoi brani glorificano la droga, come Lay Down Your Weary Tune, Subterranean Homesick Blues e Mr. Tambourine Man (da molti ritenuta una marca di cartine, ma per altri il suo pusher). Una sua celebre affermazione dell’epoca è: «le droghe sono farmaci […]. Penso che la mente di ognuno dovrebbe essere scioccata una volta ogni tanto».

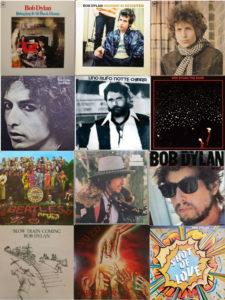

Tra il 1978 e il 1981 Dylan si converte al cristianesimo e incide tre album che sono conosciuti come la “Trilogia cristiana”: Slow Train Coming (1979), Saved (1980) e Shot of Love (1981).

Un’ennesima rivoluzione nella carriera di Bob, un nuovo pubblico, tante critiche (anche di John Lennon), ma di sicuro una nuova strada aperta verso il futuro, il conseguimento di un nuovo Grammy Award con la canzone Gotta Serve Somebody, che mostra la solita ambiguità dualistica: «You’re gonna have to serve somebody/ Well, it may be the Devil or it may be the Lord/ But you’re gonna have to serve somebody». (Dovrai servire qualcuno / Beh, potrebbe essere il diavolo o potrebbe essere il Signore / Ma dovrai servire qualcuno).

Dopo tanto vagare, comunque, negli anni ‘80, ritorna all’ebraismo. Nel 1982, pubblica l’album Infidels e in copertina c’è lui con gli occhi coperti da grandi occhiali neri e, sullo sfondo, Gerusalemme, dove si è recato per il Bar Mitzvah del figlio. Eh sì! Gira e rivolta, fra sperimentazioni interiori, esteriori, conversioni e viaggi nella psichedelica, un ebreo errante ritorna sempre alle radici, alle letture della Torah (che gli ha ispirato gran parte delle canzoni) e alla via tracciata dagli avi (fra l’altro il padre si chiamava Adam).

Il quarto evento riguarda il passaggio di Bob Dylan al Folkstudio di Roma il 5 gennaio del 1963.

Veniva da Londra e si doveva recare a Perugia, il giorno dopo, per raggiungere la sua ragazza Suze Rotolo.

Il locale era in via Garibaldi n. 58, a Trastevere nel cuore della Roma più genuina, ed era stato aperto da non molto da un artista nero di nome Harold Bradley, che ogni tanto tornava in America e faceva perdere le proprie tracce, poi trasferito da lui a Giancarlo Cesaroni che, in seguito, l’ha spostato in altre due sedi gestendolo fino alla sua morte, avvenuta il 29 gennaio 1998.

C’erano al massimo quindici-venti persone quella sera e Dylan, non ancora molto conosciuto in Italia, che era entrato nel locale per bere qualcosa, chiese di suonare qualche brano e, come nello stile del locale, gli fu concesso.

La serata era quasi alla fine. Imbracciò una chitarra che gli era stata prestata da qualcuno e suonò le prime cose che gli vennero in mente, come in una jam session, ma, vuoi per il suo modo poco ortodosso di suonare, vuoi per la sua voce sgraziata e gracchiante, fu preso a fischi e contestato dagli astanti (ma anche bigotti perché ancora assuefatti alla cultura del bel canto), che non percepirono quel talento smisurato che avrebbe dato il via alla rivoluzione della musica che, ancora oggi, continua a scuotere le coscienze delle persone che abitano questo pianeta e ad intrigare gli artisti di ogni genere con le interpretazioni più svariate dei suoi capolavori.

Naturalmente, io non ho vissuto direttamente quell’episodio, avevo solo otto anni, ma ne ho avuto testimonianza dalla carta stampata e da racconti “ad horas” di chi era presente quella famosa sera al Folkstudio, dove io avrei suonato regolarmente soltanto un decennio dopo.

Hanno scritto montagne di carta stampata nel cercare di delineare un profilo di questo essere controverso e speciale allo stesso tempo, ci sono molteplici aneddoti episodi racconti nella sua biografia ricca e abbondante, esistono momenti importanti quanto il suo percorso artistico, come il premio Nobel per la letteratura, la sua abbondante discografia, la sua scontrosità proverbiale, le sue lotte sociali, ma sono tutte cose che il lettore può trovare ovunque in rete.

Quello che mi preme è suggerire, a chi legge, d’indagare tra le piccole cose non considerate dalla stampa, perché è nei dettagli, soprattutto dell’infanzia e delle radici familiari, che si possono scovare quei piccoli input che ci renderanno edotti su come uno qualunque di noi può elevarsi in modo così esponenziale rispetto alla massa.

Chiudo ricordando che, in fondo, il sogno del piccolo Robert era solo quello di scrivere una canzone per Little Richard e, in seguito, far interpretare Just like a woman da Otis Redding, ma sia l’una che l’altra cosa sono rimaste incompiute per l’uomo che più di tutti sulla terra abbia mai potuto chiedere e ottenere… e allora, voglio solo sussurrare a cuore aperto: “Buon compleanno Bob!!!”

Scrivi un commento