Da dove si inizia a analizzare quello che sta accadendo, che ci sta accadendo? Cosa sembra prioritario prendere in considerazione in un contesto in cui stanno progressivamente saltando certezze e coordinate nei comportamenti, nel modo di agire, nello stesso sistema di valori? Forse è giusto che ciascuno guardi dal punto di vista di osservazione che più lo ha coinvolto e che, poco alla volta, come in un puzzle, il quadro si ricomponga con l’apporto di voci e di sguardi diversi.

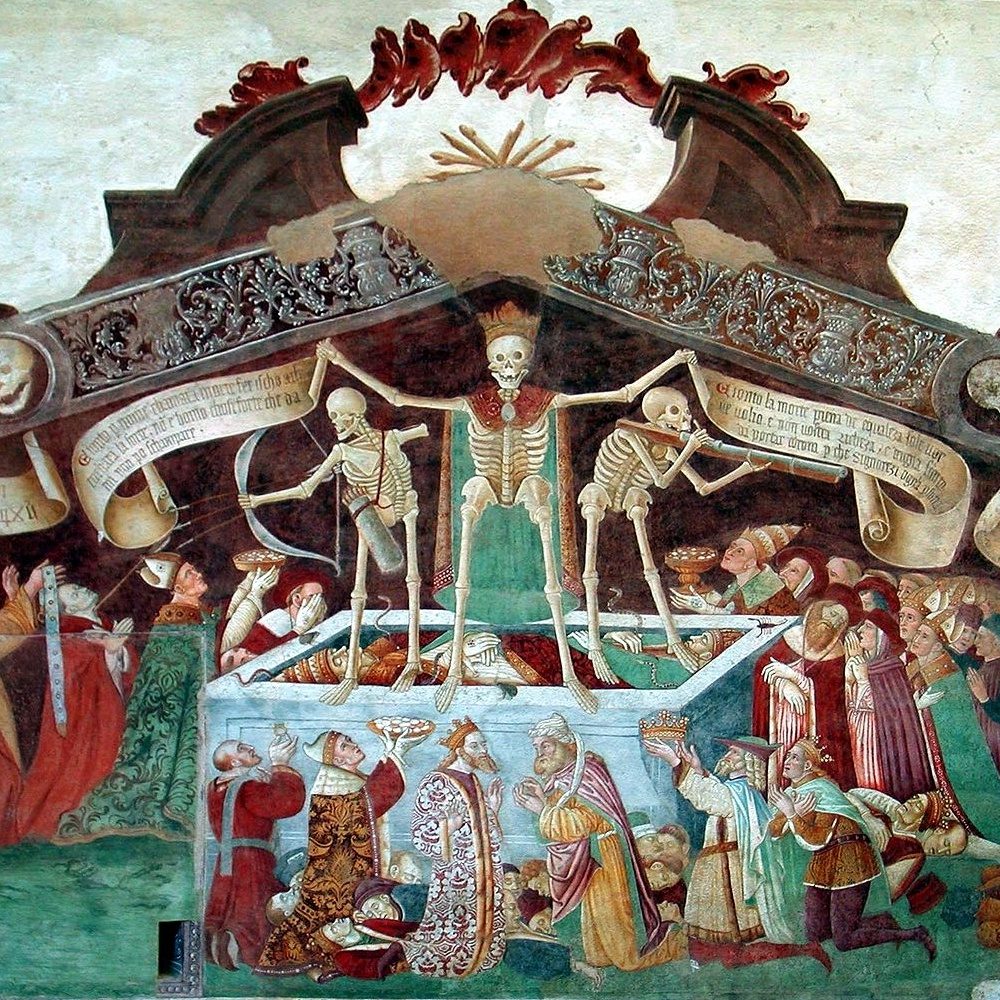

Per tanti, per molti l’immagine iconica del mondo al tempo del Covid-19, è quella di Bergamo per le cui strade sfilano, in un cerimoniale terribile, i camion dell’esercito con il proprio carico di morte, composti, allineati, in un decoro formale che ha preso il posto di quello negato per necessità ai parenti dei defunti. Un serpente di dolore che getta in faccia a un paese disorientato la “mala” morte, come la chiama Sylvie Germain nel suo libro “Immensità”, la fine a cui non è lasciato l’atto conclusivo della pietase della vicinanza a cui ci ha abituato la letteratura e la cultura occidentale. E così scopriamo che non solo il nostro atteggiamento nei confronti della morte non è acronico, ma non lo è neppure l’apparato che la riguarda e che la disinvoltura con la quale osserviamo immagini in tv, sui social è inversamente proporzionale alla nostra consapevolezza. La stessa sensazione di raggelante impotenza ci arriva al cuore di fronte alle riprese nelle corsie, sulle ambulanze, le prime, che rendono il racconto non più lontano e terribile, ma vicino e concreto, con il suo carico di mani che si muovono su corpi quasi immobili, di medici e infermieri che combattono per strappare i pazienti alla terra della fine, con il lascito di preti che giungono in corsia “al solito posto, dove è già stato”, recita la voce dell’infermiera, per l’estrema unzione, di medici che registrano, giorno dopo giorno, come in un rosario sgranato al ritmo della necessità, il proprio racconto delle ore in corsia, la propria impossibilità di dire al malato quanto tempo ancora gli resti. Prende forma davanti a noi il racconto della solitudine assoluta di chi entra in ospedale e rimane solo nella buona o nella cattiva sorte, nel percorso di guarigione o quello irreversibile della malattia, con il personale sanitario che tenta fino all’ultimo di consentire un contatto, un’ultima telefonata tra nonni e nipoti, madri e figli, mariti e mogli. Tutto ciò che ci sembrava normale e condiviso, improvvisamente è diventato anomalo e vissuto in solitudine. Così abbiamo scoperto che alla morte non siamo preparati, affermazione che sembra una banalità assoluta, in contrasto, comunque, con quanto insegnavano i padri fondatori della cultura occidentale, i grandi filosofi, per i quali occuparsi di filosofia significa essenzialmente imparare a morire correttamente. Non siamo preparati perché abbiamo allontanato da noi anzitutto l’immagine del decesso, del corpo senza vita o della vita che sta per lascarci e di fronte alla quale siamo impotenti. E il concetto di impotenza è inconciliabile con una società in cui tutto è possibile, tutto risiede nella nostra volontà e nella capacità di uscire vincitori da qualunque situazione. La morte è una sconfitta in un mondo che non prevede la sconfitta, una battuta d’arresto in un mondo che non si arresta mai, è il limite in un mondo che non conosce limiti e è, anche, la parte tragicamente concreta, eppure, straordinariamente “concettuale”, con la quale non siamo più in grado di fare i conti.

In un passo del suo magnifico libro “Storia della morte in occidente”, Philipe Ariès scrive: “La morte è diventata tabù, una cosa innominabile e, come una volta il sesso, non la si deve nominare in pubblico (…) Una volta si raccontava ai bambini che nascevano sotto il cavolo, però essi assistevano alla scena degli addii, nella camera e al capezzale del morente (…) Oggi non sono più i bambini a nascere sotto un cavolo, ma i morti a scomparire tra i fiori. I parenti dei morti sono quindi costretti a fingersi indifferenti”.

Rimozione, è la parola d’ordine che accompagna la fine, imbarazzo di fronte a qualcosa che non ha niente in comune con la società dei consumi, che rallenta, intristisce, cambia il ritmo del nostro essere, costringe gli altri a confrontarsi, contro la volontà, con il dolore, per il quale non c’è più educazione, non ci sono più parole né strumenti e percorsi possibili. Perché esiste un’educazione alla morte, che non è affatto cupiditas, necrofilia , fascinazione; esiste un’educazione che non trasforma la scomparsa di una persona amata in una sorta di gioco illusionistico, ma che, al contrario ha sempre presente e aiuta a tenere presente che la condizione dell’uomo, per statuto ontologico, è la mortalità e non l’immortalità. Ma, come spiega lucidamente Zygmunt Bauman in un saggio dal titolo evocativo, noi viviamo in un teatro dell’immortalità, che, come teatro, ha il carattere della rappresentazione e della messa in scena, in cui siamo chiamati a recitare secondo modalità prestabilite. Ci muoviamo in un quadro in cui ci si chiede di sfidare la nostra condizione intrinseca di essere transeunti attraverso “accortezze”, che plasmano il nostro corpo, curano la nostra carne, sfidano il passare inesorabile del tempo, nella convinzione falsa e manipolativa, che tutto sarà per sempre, dimenticando, come affermava Elias Canetti, che “il mio odio per la morte presuppone un incessante consapevolezza della morte (…) la schiavitù della morte è il nocciolo di ogni schiavitù”. Tra esorcizzazione e comunicazione ci muoviamo confusi in un’eterna giovinezza da cui tenere lontano tutto ciò che scompone la nostra integrità e, quando questo sogno si infrange, perché si infrange, non abbiamo strumenti e guardiamo altrove, confortati da una rappresentazione della fine plateale, continuamente esibita in televisione, sui social e per questo priva di determinazione, volgare, oggetto di talk show, di racconti lacrimosi da pomeriggi in famiglia, dove la sacralità della morte si affianca ai consigli per gli acquisti, alle ricette di cucina, alla spettacolarizzazione assoluta dalla quale è esclusa pietase humanitas. E’ davvero singolare che la nostra società, che distingue a fatica la rappresentazione dalla realtà, sia quella che più di altre parla e fa riferimento alla conclusione della vita, continuando ad allontanarla. Quello che è successo in questi giorni, ha rappresentato un ribaltamento delle convinzioni indotte nelle quali ci muoviamo: la paura della fine globale e globalmente condivisa, senza difese e senza amuleti, la paura della fine che non conosce distinzioni sociali, né condizioni di privilegio (pensiamo con quale stupore abbiamo accolto la notizia della positività di calciatori, segretari di partito), in una sorta di democraticità di sistema che ci spaventa, la morte alla quale viene negato il conforto finale, ineluttabile, raccontata e descritta nei dettagli non con l’obiettivo di intrattenerci, ma di spaventarci, di far cambiare le nostre disinvolte abitudini. Un mondo si è capovolto e l’immagine che ha ben rappresentato il mutamento profondo è quella teoria di camion che attraversano le strade di Bergamo nel silenzio spettrale della solitudine, dell’assenza di parole, è quell’immagine di un’evidenza devastante, contro la quale non c’è formula, crema, elisir che tenga. E allora, se si ripete che non si potrà ripartire da lì da dove tutto è cominciato- cosa di cui non sono affatto convinta perché la rimozione e la memoria brevissima è ciò che caratterizza i nostri tempi – se si afferma con determinazione che bisognerà ripensare il nostro rapporto con gli affetti, con la natura, con gli animali, con gli spazi della nostra quotidianità, sarà indispensabile ripensare anche la nostra relazione con la morte, non per vivere sotto una cappa di dolore e precarietà, ma gioiosamente, accettando la nostra natura e imparando a dire quel “sì” alla bellezza della vita stessa, né sospesa né rimandata, ma attraversata pienamente in ogni atto, in ogni attimo, senza procrastinare e senza sogni di eternità.

Scrivi un commento